|

Standard, nouvelle version 2002. |

|

Standard, nouvelle version 2002. |

IMPORTANT : Le Club Français

du Bas Rouge a le plaisir de vous présenter le nouveau standard du Beauceron.

Vous noterez les précisions concernant la couleur des yeux des chiens arlequins,

le port des oreilles naturelles, la présence et l’apparence des ergots. La

présentation est différente du précédent standard. Ce document est conforme aux

exigences de la Fédération Canine Internationale FCI. Ce nouveau standard était

devenu nécessaire pour mieux informer les éleveurs et les juges étrangers. Le

standard officiel de la race, adopté par la FCI, est le seul document de

référence. Lisez-le avec attention. Standard FCI n° 44 – 07.12.2001

NOUVEAU STANDARD DU

BERGER DE BEAUCE, BEAUCERON, BAS ROUGE.

Note personnelle

: je laisse volontairement figurer sur mon site le standard existant jusqu’à

présent, pour que vous puissiez faire des comparaisons, mais il est bien entendu

que c’est le texte ci-dessous qui devra être pris en considération. Il a été

publié dans la dernière revue officiele du Club Français et nous servira,

dorénavant, de référence (Liliane Lowet)

![]() ORIGINE

: France. Date de publication du standard d’origine en vigueur : 29.11.2001.

ORIGINE

: France. Date de publication du standard d’origine en vigueur : 29.11.2001.

![]() UTILISATION

: Chien de berger de garde.

UTILISATION

: Chien de berger de garde.

![]() CLASSIFICATION F.C.I.

: Groupe 1 chiens de berger et de bouvier (sauf chiens de bouvier Suisses).

Section 1 chiens de Berger. Avec épreuve de travail.

CLASSIFICATION F.C.I.

: Groupe 1 chiens de berger et de bouvier (sauf chiens de bouvier Suisses).

Section 1 chiens de Berger. Avec épreuve de travail.

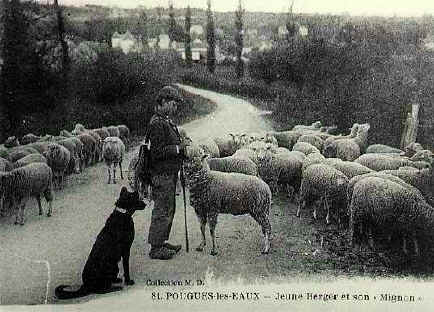

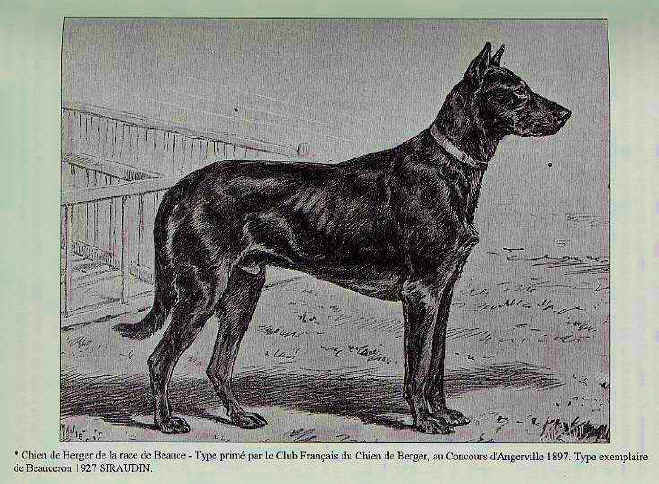

![]() BREF APERCU HISTORIQUE

: Chien de Beauce, Beauceron et Bas-Rouge, sont les noms retenus à la fin du

XIXe siècle pour désigner ces anciens chiens de bergers français de plaine, de

même type, à face rase , au poil dur et court dont les oreilles étaient

écourtées. Le corps était marqué de feu, notamment aux extrémités des quatre

pattes, ce qui avait incité les éleveurs d’alors à appeler ces chiens «

Bas-Rouge » La robe était ordinairement noir et feu mais il existait aussi des

chiens gris ou entièrement noirs, même entièrement fauves. Ces chiens étaient

élevés et sélectionnés pour leur aptitude à conduire et à garder les troupeaux.

BREF APERCU HISTORIQUE

: Chien de Beauce, Beauceron et Bas-Rouge, sont les noms retenus à la fin du

XIXe siècle pour désigner ces anciens chiens de bergers français de plaine, de

même type, à face rase , au poil dur et court dont les oreilles étaient

écourtées. Le corps était marqué de feu, notamment aux extrémités des quatre

pattes, ce qui avait incité les éleveurs d’alors à appeler ces chiens «

Bas-Rouge » La robe était ordinairement noir et feu mais il existait aussi des

chiens gris ou entièrement noirs, même entièrement fauves. Ces chiens étaient

élevés et sélectionnés pour leur aptitude à conduire et à garder les troupeaux.

![]() ASPECT GENERAL

: Le Beauceron est un chien de garde de grande taille, solide, rustique,

puissant, bien charpenté et musclé, sans lourdeur.

ASPECT GENERAL

: Le Beauceron est un chien de garde de grande taille, solide, rustique,

puissant, bien charpenté et musclé, sans lourdeur.

![]() PROPORTIONS

IMPORTANTES : Le Berger de Beauce est

un chien médioligne. La longueur du corps, de la pointe de l’épaule à la pointe

de la fesse doit être légèrement supérieure à la hauteur au garrot.

PROPORTIONS

IMPORTANTES : Le Berger de Beauce est

un chien médioligne. La longueur du corps, de la pointe de l’épaule à la pointe

de la fesse doit être légèrement supérieure à la hauteur au garrot.

La tête est longue : 2/5 de la hauteur au garrot. La largeur du crâne et la

hauteur de la tête sont légèrement inférieures à la moitié de la longueur de la

tête. Le crâne et le chanfrein sont de même longueur.

![]() COMPORTEMENT ET

CARACTERE : Chien d’un abord franc et

sans peur. L’expression est franche, jamais méchante ni peureuse, ni inquiète.

Le caractère du Beauceron doit être sage et hardi.

COMPORTEMENT ET

CARACTERE : Chien d’un abord franc et

sans peur. L’expression est franche, jamais méchante ni peureuse, ni inquiète.

Le caractère du Beauceron doit être sage et hardi.

![]() TETE

: La tête est bien ciselée avec des lignes harmonieuses. Vue de profil, les

lignes du crâne et du chanfrein sont sensiblement parallèles.

TETE

: La tête est bien ciselée avec des lignes harmonieuses. Vue de profil, les

lignes du crâne et du chanfrein sont sensiblement parallèles.

Région Crânienne

![]() CRANE

: plat ou légèrement arrondi d’un côté à l’autre. Le sillon médian est peu

accusé, la crête occipitale est apparente au sommet du crâne.

CRANE

: plat ou légèrement arrondi d’un côté à l’autre. Le sillon médian est peu

accusé, la crête occipitale est apparente au sommet du crâne.

![]() STOP

: peu accusé, à égale distance de l’occipitus et de

l’extrémité du museau.

STOP

: peu accusé, à égale distance de l’occipitus et de

l’extrémité du museau.

Région faciale

![]() TRUFFE

: en rapport avec le museau, bien développée, jamais fendue, toujours noire.

TRUFFE

: en rapport avec le museau, bien développée, jamais fendue, toujours noire.

![]() MUSEAU

: ni étroit, ni pointu.

MUSEAU

: ni étroit, ni pointu.

![]() LEVRES

: fermes et toujours bien pigmentées. La lèvre supérieure doit venir couvrir la

lèvre inférieure sans ballotter. A leur commissure, les lèvres soivent former un

très léger commencement de poche qui doit rester ferme.

LEVRES

: fermes et toujours bien pigmentées. La lèvre supérieure doit venir couvrir la

lèvre inférieure sans ballotter. A leur commissure, les lèvres soivent former un

très léger commencement de poche qui doit rester ferme.

![]() MACHOIRE/DENTS

: denture forte présentant un artuculé en ciseaux.

MACHOIRE/DENTS

: denture forte présentant un artuculé en ciseaux.

![]() YEUX

: horizontaux, de forme légèrement ovale. L’iris doit être marron foncé, en tout

cas jamais plus clair que noisette foncé même si les feux sont clairets. Pour la

variété arlequin, l’œil vairon est admis.

YEUX

: horizontaux, de forme légèrement ovale. L’iris doit être marron foncé, en tout

cas jamais plus clair que noisette foncé même si les feux sont clairets. Pour la

variété arlequin, l’œil vairon est admis.

![]() OREILLES

: haut placées. Elles sont portées droites si elles sont coupées, ni

divergentes, ni convergentes, pointant légèrement vers l’avant. L’oreille bien

portée est celle dont le milieu passe par une ligne imaginaire prolongeant les

côtés de l’encolure. Les oreilles naturelles sont semi-dressées ou tombantes.

Elles ne doivent pas être plaquées. Elles se présentent plates et plutôt

courtes. La longueur de l’oreille naturelle doit être égale à la moitié de la

longueur de la tête.

OREILLES

: haut placées. Elles sont portées droites si elles sont coupées, ni

divergentes, ni convergentes, pointant légèrement vers l’avant. L’oreille bien

portée est celle dont le milieu passe par une ligne imaginaire prolongeant les

côtés de l’encolure. Les oreilles naturelles sont semi-dressées ou tombantes.

Elles ne doivent pas être plaquées. Elles se présentent plates et plutôt

courtes. La longueur de l’oreille naturelle doit être égale à la moitié de la

longueur de la tête.

![]() COU

: Bien musclé, d’une bonne longueur, raccordé harmonieusement aux épaules

COU

: Bien musclé, d’une bonne longueur, raccordé harmonieusement aux épaules

Corps :

![]() LIGNE DE DESSUS

: le dos est droit. Le rein est court, large et bien musclé. La croupe est peu

inclinée

LIGNE DE DESSUS

: le dos est droit. Le rein est court, large et bien musclé. La croupe est peu

inclinée

![]() GARROT

: bien marqué

GARROT

: bien marqué

![]() POITRINE

: le périmètre thoracique dépasse la hauteur au garrot de plus de 1/5. La

poitrine descend bien jusqu’à la pointe du coude. Elle est large, haute et

longue.

POITRINE

: le périmètre thoracique dépasse la hauteur au garrot de plus de 1/5. La

poitrine descend bien jusqu’à la pointe du coude. Elle est large, haute et

longue.

![]() QUEUE

: entière, portée bas, elle descend au moins jusqu’à la pointe du jarret, sans

déviation, formant un léger crochet en forme de J. En action, la queue peut être

portée au plus haut dans le prolongement de la ligne de dessus.

QUEUE

: entière, portée bas, elle descend au moins jusqu’à la pointe du jarret, sans

déviation, formant un léger crochet en forme de J. En action, la queue peut être

portée au plus haut dans le prolongement de la ligne de dessus.

Membres :

![]() MEMBRES ANTERIEURS

: ils sont bien d’aplomb, vus de face et de profi

MEMBRES ANTERIEURS

: ils sont bien d’aplomb, vus de face et de profi

EPAULES : obliques et moyennement longues

![]() AVANT-BRAS

: musclés

AVANT-BRAS

: musclés

![]() PIEDS

: forts, ronds, compacts. Les ongles sont toujours

noirs. Les coussinets sont durs mais cependant élastiques.

PIEDS

: forts, ronds, compacts. Les ongles sont toujours

noirs. Les coussinets sont durs mais cependant élastiques.

![]() MEMBRES POSTERIEURS

: Bien d’aplomb vus de profil et de derrière.

MEMBRES POSTERIEURS

: Bien d’aplomb vus de profil et de derrière.

![]() CUISSE

: large et musclée.

CUISSE

: large et musclée.

![]() JARRET

: fort, descendu pas trop près de terre, la pointe se situant aux environs de ¼

de la hauteur du chien au garrot, formant avec la jambe un angle bien ouvert.

Les métatarses sont presque verticaux, légèrement en arrière de la pointe de la

fesse.

JARRET

: fort, descendu pas trop près de terre, la pointe se situant aux environs de ¼

de la hauteur du chien au garrot, formant avec la jambe un angle bien ouvert.

Les métatarses sont presque verticaux, légèrement en arrière de la pointe de la

fesse.

![]() PIEDS

: forts, ronds, compacts.

PIEDS

: forts, ronds, compacts.

![]() ERGOTS

: par tradition, les bergers ont tenu à conserver le double ergot. Les ergots

forment des pouces bien séparés avec ongles, assez près du pied.

ERGOTS

: par tradition, les bergers ont tenu à conserver le double ergot. Les ergots

forment des pouces bien séparés avec ongles, assez près du pied.

![]() ALLURES

: souples et dégagées. Les membres restent bien en ligne. Le Berger de Beauce

doit avoir un trot allongé avec une bonne amplitude du mouvement.

ALLURES

: souples et dégagées. Les membres restent bien en ligne. Le Berger de Beauce

doit avoir un trot allongé avec une bonne amplitude du mouvement.

Robe :

![]() POIL

: ras sur la tête, court, gros ferme et couché sur le courps, de 3 à 4 cm de

long. Les fesses et le dessous de la queue sont légèrement mais obligatoirement

–frangés. Sous-poil court, fin, dense et duveteux, de préférence gris-souris,

très serré, qui n’apparaît pas au travers du poil de couverture.

POIL

: ras sur la tête, court, gros ferme et couché sur le courps, de 3 à 4 cm de

long. Les fesses et le dessous de la queue sont légèrement mais obligatoirement

–frangés. Sous-poil court, fin, dense et duveteux, de préférence gris-souris,

très serré, qui n’apparaît pas au travers du poil de couverture.

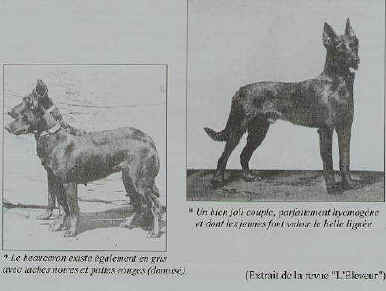

![]() COULEURS

:

COULEURS

:

a) Noir et Feu (noir marqué de fauve) : bas rouges. La couleur noire est très

franche, les feux doivent être écrureuil. Les marques feu se répatissent comme

suit :

- pastilles au dessus des yeux,

- sur les côtés du museau, diminuant progressivement sur les joues sans jamais

atteindre le dessous de l’oreille,

- au poitrail, deux taches sont préférées

- la gorge

- sous la queue

- sur les membres, se perdant progressivement en montant sans toutefois envahir

plus du 1/3 du membre, montant un peu plus haut à l’intérieur des membres.

b) Arlequin (bleu bigarré marqué de fauve) : gris, noir et feu, la robe est en

parties égales gris et noir, les taches étant bien réparties, avec parfois plus

de noir que de gris. Même répartition des feux que pour la variété noir et feu.

Tache blanche discrète tolérée au poitrail.

![]() TAILLE

:

TAILLE

:

Mâle : 0,65 cm à 70 cm au garrot

Femelle : 0,61 cm à 0,68 cm au garrot.

![]() DEFAUTS

: tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut

qui sera pénalisé en fonction de sa gravité.

DEFAUTS

: tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut

qui sera pénalisé en fonction de sa gravité.

DEFAUTS ELIMINATOIRES

- chiens agressif ou très peureux

- taille sortant des limites du standard

- ossature très légère

- œil trop clair, ou vairon (sauf pour les arlequins)

- truffe fendue, de couleur autre que noire, ladre

- prognathisme avec perte de contact, absence de 3 dents et plus ( Les PC1 ne

sont pas prises en compte)

- oreilles naturelles totalement dressées et fermes

- membres postérieurs excessivement panards

- ergots simple ou absence totale d’ergots aux membres postérieurs

- queue écourtée ou enroulée sur le dos

- robe – couleur et texture autres que définies par le standard. Absence totale

de feux. Poil hirsute. Nette tache blanche, bien visible au poitrail. Variété

arlequin : trop de gris, noir d’un côté, gris de l’autre, tête toute grise

(absence de noir)

N.B. Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal complètement

descendus dans le scrotum.

Un

peu d'histoire.

La

souche des chiens qui ont contribué à la création du Berger de Beauce remonte

directement au Canis palustris dont on situe l’existence à l’âge de la

pierre. Connu sous le nom de « chien des tourbières », il semble

avoir transmis à ses descendants un type commun aux races bergères.

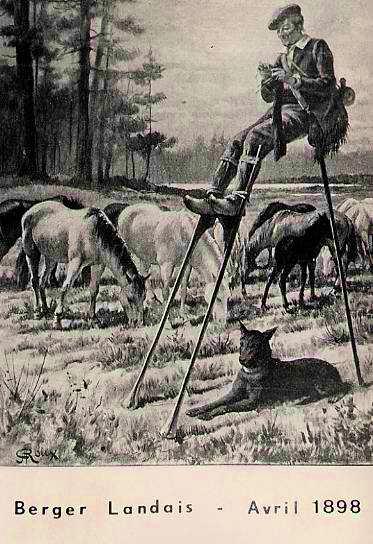

Les

origines de la race sont semblables à celles de la plupart des chiens de

Bergers européens continentaux. Le berger se servait du chien pour protéger

son troupeau. L’animal était de forte corpulence, puissant, robuste,

courageux, méfiant. Le chien de conduite n’est apparu qu’au XIIIè siècle,

en Islande. A partir du XVIIè siècle, son usage s’est diffusé dans presque

toute l’Europe. Sa physionomie diffère du chien de protection par un gabarit

moins important. On discerne encore le chien de plaine, de taille moyenne, et le

chien de montagne, plus petit. L’un comme l’autre démontrent de l’endurance

et une ardeur certaine au travail qui consiste à mener les bêtes d’une

pâture à une autre et du lieu d’élevage au marché aux bestiaux ou à l’abattoir,

à ramener les égarés vers le troupeau et à protéger les cultures. Avec la

disparition du loup, les plaines sont devenues plus sûres ; l’élevage s’est

accru sans crainte pour la sécurité du troupeau. Le chien de protection

devient moins courant, sauf en régions montagneuses ou hostiles où il est

toujours d’utilité. Le chien de conduite s’est donc essentiellement

développé en plaine ; son usage devenait nécessaire à partir du moment

où les terres étaient parcellisées et que les cultures prenaient de l’extension.

|

L’Abbé

Rozier, dans son Cours d’Agriculture (1809) dépeint deux sortes de chiens

employés au travail sur troupeau :

- le chien de Brie, doté d’un poil long, utilisé « dans les promenades de jour des bêtes à laine », en terrain plat ;

- un « Mâtin robuste, vif, hardi, capable d’attaquer et de terrasser un loup ». On l’adjoignait au chien de Brie pour la garde de nuit et au travail en terrain boisé et montagneux.

La

première exposition canine française se tint en 1863. Parmi les seize chiens

de Berger exposés, treize présentaient un même type, noir avec une tache

blanche au poitrail, poil demi-long, type lupoïde, tête triangulaire. Tous

avaient l’aspect d’un loup. On

peut penser qu’il s’agissait des plus proches ancêtres du Berger de

Beauce.

Jusqu’en 1890, on distinguait les chiens de Berger et de Bouvier sur un écart de taille ou sur leur utilisation. On discernait la régionalisation de quelques types : le type Picard dans le Nord et le Nord-Est de la France, les types de Beauce et de Brie dans le centre et plus particulièrement en région parisienne, le type Ardennes dans l’Est et les types Pyrénées et Crau dans le Sud.

En 1893, Pierre Mégnin publia les caractéristiques du chien de Beauce.

En

1896, des amateurs de chiens de Berger, essentiellement des utilisateurs, se

réunirent et formèrent une commission chargée d’étudier et de déterminer

les caractéristiques des deux races de chiens de Berger français

principalement rencontrées en concours : l’une à poil court, l’autre

à poil long.

Ensemble, ils décidèrent de nommer la variété à poil court « Berger de Beauce » et de conserver la dénomination « Berger de Brie » pour la variété à poil long, telle qu’elle était déjà employée depuis un siècle. Il fut bien stipulé alors qu’il n’était nullement question de leur contrée d’origine, mais uniquement d’un moyen de distinction entre les deux : le Berger à poil court serait le Beauceron, le Berger à poil long le Briard.

Le Club français du chien de Berger se créa la même année avec Emmanuel Boulet comme président. Dès lors commença la réelle sélection de la race de Berger de Beauce.

C’est en 1911 que fut créé le Club des Amis du Beauceron, sous l’impulsion de Monsieur Siraudin, dont les écrits font encore office de référence à ce jour.

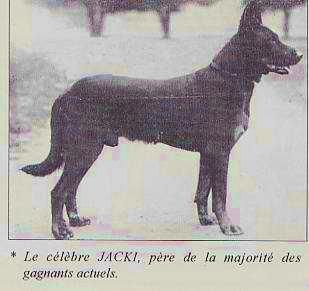

Jusqu’à

la guerre 14-18, c’est la période du développement et de l’évolution du

standard du berger de beauce. Amateurs et éleveurs s’opposent sur de nombreux

points du standard : longueur et nature du poil, couleur de la robe, taille

etc… A cette époque, le standard du beauceron est encore assez éloigné de

celui que nous connaissons aujourd’hui.

|

|

|

|

Depuis lors, le Club des Amis du Beauceron, aujourd’hui placé sous la Présidence de Monsieur Alain THEVENON, successeur de Monsieur René SAUVIGNAC, n’a cessé de veiller au maintient et à l’amélioration de cette race formidable.

Depuis de nombreuses années, nous sommes membres :

- du Club des Amis du Beauceron (France)

- du Club les Amis du Bas-Rouge (Belgique)

- du Syndicat d’Elevage Canin de Liège

- du Royal St Hubert Club de Belgique

- du Club de Dressage du Croc d’Awans

- et nouvellement du Club Canin Hannutois

et

abonnés :

- à la revue WOUF

aux Nouvelles Officielles de la Société Royale St Hubert.

Ancien Standard à titre indicatif